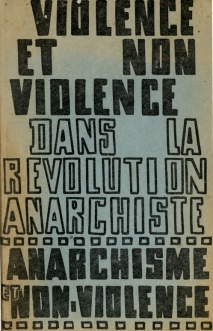

« Anarchisme et Non-Violence », n°6 : Dans ce numéro, les camarades d’Anarchisme et Non-Violence tentent de « définir une attitude et une tactique non violentes dans la société actuelle, dans notre situation présente ». Après une introduction historique de l’anarchisme et une option pour l’anarchisme révolutionnaire tel que le définit E. Reclus, « l’évolution et la révolution sont les deux actes successifs d’un même phénomène…», la non-violence est définie négativement, c’est-à-dire par une condamnation des anarchistes « violents » (textes de Bakounine, Kropotkine, Jean Grave, Malatesta…). Les extraits de Tucker, Tolstoï, Han Ryner, De Ligt… n’éclairent guère le débat car les camarades d’Anarchisme et Non-Violence ne se situent pas par rapport à ces textes pour la plupart « mystiques ». Il aurait fallu définir ce qu’on entend par violence, distinguer l’emploi exclusif de la violence comme action anarchiste de la violence terroriste qui peut être une prise de conscience et une affirmation.

Quant aux conclusions de cette étude, elles ne sont pas au niveau de l’analyse et ne justifient en aucun cas les louanges que se décernent nos camarades.

Ambroise Lataque

Réponse de Lucien Grelaud

La lecture attentive de ton article m’amène à te répondre, non pas pour justifier les positions que j’ai défendues et exposées dans cette anthologie, mais afin d’éclairer ta lanterne sur divers points qui me semblent motifs d’incompréhension entre nous.

Il existe un malentendu certain concernant la forme même et le but de notre revue. Sans doute, nous sommes-nous mal expliqués et nous sommes-nous mal présentés à nos lecteurs.

Notre revue n’est pas en effet, comme c’est habituellement le cas, d’abord et surtout un organe de propagande et de recrutement, c’est avant tout un organe d’étude, d’approfondissement, d’échange de vues et de discussions, ouvert à tous – amis ou adversaires – qui veulent débattre de l’emploi de la violence ou de la non-violence en vue de la réalisation, de la matérialisation de l’idéal anarchiste.

Il ne s’agit donc nullement dans l’anthologie parue dans le numéro 6 de donner tout, problème et solution adéquate, pour réaliser ce programme, mais de verser au dossier les premiers documents nécessaires à l’ouverture du débat, ceux-ci bien sûr agrémentés des commentaires du présentateur.

Si la violence, par exemple, n’y a pas été définie, c’est parce que cela a été fait en partie dans le numéro 4 notamment, article d’A. Bernard, « Jalons ». Je le répète, ce numéro n’est pas une thèse, mais une somme de documents constituant en partie un dossier et ouvrant un débat.

Si la conclusion n’en est pas une, ou tout au moins est nettement insuffisante, c’est aussi parce que les numéros spéciaux (à défaut d’autre appellation plus exacte) de la revue ne doivent être que les éléments de base indispensables à une étude collective plus complète, plus fouillée, devant paraître en fin de série, résumant les conceptions communes du « groupe anarchisme et non-violence » et ses conclusions sur la violence, la non-violence, la révolution, l’anarchisme, etc.

Dans cet article, partant du principe que la fin ne justifie pas le moyen, mais que le moyen détermine la fin, la non-violence est proposée comme moyen par rapport à la fin recherchée, en l’occurrence l’anarchie. Cette fin, l’anarchie, étant entre autres absence de violence, le moyen adéquat mis en avant pour y parvenir ne pouvait être pour nous qu’exempt de violence ou mieux encore non violent, et partant condamnation de la violence.

La non-violence ne s’y définit pas négativement, comme tu l’indiques, par condamnation des anarchistes « violents”. Pour nous, partisans de la non-violence, il n’est nullement question de condamner en bloc l’œuvre d’un des quelconques théoriciens de l’anarchisme insurrectionnel – la préface de M. Martin le stipule sans équivoque – il y a par contre condamnation sans appel de la violence considérée comme facteur d’émancipation, de l’insurrection armée, de la guerre qu’elle soit civile ou étrangère ; en un mot, la condamnation formelle de la violence sociale sous toutes ses formes.

Notre conception de la non-violence s’y définit aussi de manière positive à travers les propositions de Thoreau, Tucker et De Ligt notamment, qui, présentés sans commentaires – nous les avons jugés inutiles à la clarté du débat – nous semblent pour la plupart fort acceptables, toujours valables et d’un apport hautement positif.