C’est en mars 1963 que le SUL (organisation de coordination d’une soixantaine de mouvements de jeunesse suédois groupant environ 1400000 adhérents) lança l’appel au boycottage pour lutter contre l’apartheid en Afrique du Sud.

L’information de l’opinion publique suédoise sur les réalités du racisme en Afrique du Sud a été le premier pas de l’action du SUL. C’était déjà une façon d’attirer l’attention de la population : car il est admis que la publication des faits doit être la première partie d’une action prolongée.

L’aide pratique fut la deuxième phase de l’action en faveur des Noirs sud-africains. Des quêtes ont été organisées pour venir en aide aux victimes des lois raciales et aux familles des détenus. Cet argent servait également à payer les procès.

Mais les militants reconnaissaient que l’information et la solidarité n’étaient qu’un premier travail, qu’une préparation au boycottage, la troisième et la plus combative des phases. Il fallait maintenant faire pression sur les responsables de l’apartheid, par les moyens à la disposition de gens géographiquement très éloignés des lieux de l’injustice. Les produits commerciaux échangés de pays à pays étaient le point commun sur lequel allait s’exercer la pression. Bien qu’utiles, l’information et la solidarité s’avéraient insuffisantes au point de vue de l’efficacité.

Le boycottage proprement dit a débuté par un appel à chaque consommateur, par l’intermédiaire d’affiches, de tracts et d’encarts dans les journaux. Le mot d’ordre était : n’achetez pas des produits venant de l’Afrique du Sud. Pour aider les consommateurs à s’y reconnaître parmi les marchandises au cours de leurs achats une petite carte, se glissant facilement dans le portefeuille, a été imprimée. Y sont inscrits les noms de tous les fruits, légumes, conserves, vins et alcools sud-africains. On a même indiqué la période de l’année où chaque produit est importé, par exemple : les pommes vertes au printemps et en été, les pommes de terre de janvier à juin, les pêches toute l’année, etc.

Sur les tracts distribués, une phrase d’Albert Luthuli est mise en valeur : « Il faut nous boycotter. » Il exprime ensuite sa sympathie à ceux qui par des moyens pacifiques essaient de faire pression sur les Blancs de l’Afrique du Sud et leur gouvernement afin qu’ils abandonnent la politique d’apartheid.

Dans les circulaires, on ne demande pas seulement au consommateur de faire ses achats avec précautions, mais on l’exhorte à expliquer au commerçant le pourquoi de son refus. Le consommateur peut ainsi amener le commerçant à ne plus acheter de produits sud-africains et même à arborer, dans sa vitrine, l’affiche disant : nous ne vendons pas de produits sud-africains.

S’il est bon qu’une campagne de boycottage commence à la base, par l’éveil individuel de l’intérêt de chaque consommateur, il est tout aussi indispensable ensuite d’accentuer l’action en y introduisant un élément nouveau.

L’étape suivante consiste à prendre contact avec les firmes d’importation, les grossistes et les grandes chaînes de distribution. Un comité est chargé d’entamer le dialogue avec leurs directions respectives afin de les amener à cesser l’achat et la revente des produits sud-africains. Le résultat de ces entretiens est positif, l’appel lancé à la non-collaboration est entendu et suivi par quatre grandes chaînes de distribution, Epa, Tempo, Metro, ICA et par la plus grande coopérative de consommation suédoise, KF (Kooperative Foerbundet). Le directeur de cette dernière, Nils Thedin, précise, dans une interview (« Arbetaren », mai 1963) qu’il « ne peut que se réjouir de l’initiative prise par une si grande partie de la jeunesse. Le boycottage devient le sujet principal des discussions qui ont lieu un peu partout dans nos succursales. La direction a donc trouvé normal de tenir compte de cette opinion publique ». Il souligne, à raison, l’importance de la solidarité sans laquelle un résultat positif ne peut être obtenu. Solidarité entre les commerçants bien sûr, car s’ils se doivent d’être unanimes à pratiquer le boycottage, ils doivent aussi fournir, auprès de leurs clients habituels un travail d’explication afin que ceux-ci ne trouvant pas les marchandises désirées ne s’adressent pas à d’autres commerçants.

Si la position des dirigeants de la KF était la suite logique des discussions et de la volonté exprimée des membres de la base, il n’en fut pas de même pour une autre grande chaîne de distribution, Tempo. Son directeur, John Oejegard, expliqua qu’il n’avait jamais été question pour eux de faire de la politique. Mais qu’il se voyait dans l’obligation de prendre une décision qui présentait un aspect politique, car le fait de vendre des produits sud-africains l’exposait à des attaques constantes de la presse écrite. Il signalait de la même manière les nombreuses lettres de ses clients lui demandant de se plier au mot d’ordre général.

Le directeur d’Epa, Bengt Rydman, aurait voulu également, selon ses dires, ne pas mélanger le commerce et la politique : « Si la direction a décidé de supprimer les produits sud-africains dans ses magasins, c’est parce qu’elle a choisi de se plier à la pression de l’opinion publique. Cette décision n’a cependant été prise qu’après une longue réflexion. Nous craignons en effet qu’un tel boycottage ne se retourne contre notre pays, car la Suède exporte plus de produits vers l’Afrique du Sud que cette dernière n’en exporte vers la Suède. Si nous boycottons leurs marchandises nous allons aussi porter un coup sérieux à l’industrie suédoise, aux travailleurs suédois. L’annulation de commandes importantes est à prévoir, ce qui pourrait entraîner le chômage dans certaines branches de l’industrie. » Il soulève également un autre problème : « L’Afrique du Sud n’est pas le seul pays dont nous contestons le régime. Ne faut-il pas aussi interrompre toutes relations économiques avec d’autres pays tels que l’Allemagne de l’Est, la Hongrie, etc.?»

Il faut signaler que cet argument négatif est le même que celui, exprimé sous un aspect positif par Bernt Rosengren dans « Arbetaren » (juin 1963) au sujet du boycottage touristique de l’Espagne, car il ajoute que cela est d’autant plus possible que l’opinion publique suédoise a déjà été sensibilisée par les actions contre l’Afrique du Sud. Dans le cas de l’Espagne, il existe ainsi un moyen de pression supplémentaire : en effet le tourisme en Afrique du Sud est inexistant.

Tout cela démontre concrètement comment, à partir de l’acte général de consommation (le tourisme en est une forme), chaque individu, à la condition qu’il s’associe aux autres, peut créer un climat et faire valoir son point de vue d’une manière tangible.

Il n’a cependant pas toujours été possible de convaincre les commerçants au moyen du dialogue. Le refus le plus spectaculaire eut lieu quand Fruktcentralen (un organisme spécialisé dans la vente de fruits du monde entier) revint sur sa décision de ne plus acheter et revendre ses produits sud-africains et les remit sur ses étalages à l’insu et du comité organisateur du boycottage et des consommateurs. Les motivations en étaient qu’à cette époque (juin 1963) on ne pouvait trouver de bons raisins ailleurs et que les vendeurs étaient les victimes d’une baisse du chiffre d’affaires avec, pour conséquence éventuelle, le licenciement d’une partie du personnel. Ce dernier argument se révèle peu valable étant donné que la vente des fruits de l’Afrique du Sud ne représente qu’une petite partie du commerce par rapport aux échanges de ce genre avec les autres pays.

L’action directe s’imposa donc.

Cet organisme possède des boutiques dans plusieurs grandes villes de Suède. À Stockholm, il y en a quarante et une. Des groupes de manifestants portant des pancartes et des banderoles se rassemblèrent le même jour devant vingt-cinq de ces magasins et manifestèrent. De semblables actions eurent lieu à Gothenburg.

Ces protestations rencontrèrent la plus grande sympathie parmi la population, mais Bo Brolin, du comité organisateur du boycottage, exprima dans un article d’«Arbetaren » (juin 1963): « Le but final est d’obtenir que l’association de commerces en gros et l’union des commerçants s’engagent à ne plus acheter et revendre les produits de l’Afrique du Sud à partir d’une date fixée. Si un tel contrat était établi nous pourrions supprimer les petites manifestations comme celles qui viennent d’avoir lieu. »

Ainsi ces groupes de manifestant jouent le rôle de commandos non violents qui, avec un but précis, à un moment choisi et en un lieu déterminé, peuvent attirer l’attention sur un problème grave, mais ils ne sauraient être suffisants. La recherche d’un prolongement, l’importance d’une planification, la nécessité absolue d’une escalade décisive sont les conditions pour qu’une telle entreprise n’en reste pas au petit train-train des habituelles manifestations folkloriques des « non-violents ».

Si l’organisation du boycottage dans sa plus grande partie a été organisée par le SUL, il ne faut pas oublier que cela n’excluait pas d’autres initiatives venant de petits groupes moins structurés

Sur l’initiative du Comité pour les actions non violentes une lettre est envoyée, au moins de février 1964, à chaque député. Elle insiste pour que le gouvernement suive l’appel de boycottage et indique, pour appuyer sa demande, que les Nations unies, dans une des résolutions concernant le problème de l’Afrique du Sud, se sont déclarées pour le boycottage. La lettre informe que « les Noirs sont conscients des risques qu’ils encourent. Ils ont néanmoins demandé ce boycottage et sont prêts à faire des sacrifices, car ils pensent que c’est le seul moyen pacifique qui reste pour résoudre le problème ». L’envoi de ces lettres fut suivi de petites manifestations devant le parlement.

Le SUL demanda, au mois de décembre 1964, dans une interpellation adressée au ministre des Affaires étrangères, Torsten Nilsson, que le gouvernement prenne position en proclamant un boycottage national de l’Afrique du Sud, celui-ci devant être total, c’est-à-dire non pas seulement consister en un refus d’importation mais aussi impliquer une non-exportation de produits suédois vers l’Afrique du Sud. La demande a été rejetée. Torsten Nilsson explique ainsi ce refus (« Arbetaren », 29 avril 1965): « Une telle mesure serait inefficace car je ne crois pas que nous serions suivis par d’autres pays. Une action isolée risquerait d’engendrer des conséquences contraires à celles que nous désirons, elle consoliderait peut-être la confiance que le gouvernement sud-africain a en lui-même et accroîtrait son intransigeance. » « Arbetaren » n’est pas de cet avis : « Le boycottage, outre d’avoir éveillé l’opinion publique, a aussi eu une répercussion économique : l’importation des produits alimentaires a baissé de 29,4 millions de couronnes en 1962 à 16,5 millions de couronnes en 1964. Cela grâce à la collaboration des grandes chaînes de distribution. Celles-ci restent toujours favorables au boycottage. L’appel de continuation lancé par le comité organisateur l’a confirmé. Le problème de l’apartheid ne sombrera pas dans le silence. »

L’attitude négative du gouvernement suédois obligea le SUL a multiplier ses efforts. Pendant les années 1965 – 1966, il prit de plus en plus de contacts personnels avec des organismes ou des personnes particulières ayant, sous des formes différentes, des rapports avec l’Afrique du Sud. C’est ainsi, par exemple, qu’il est demandé, le 25 mai 1965, au Monopole des spiritueux de cesser l’importation des produits sud-africains. Au mois de décembre de la même année il fut convenu, lors d’une réunion de la direction, de ne plus établir de contrats avec l’Afrique du Sud.

En juin 1965, on s’adresse à un grand quotidien du soir, « Expressen », pour qu’il retire les annonces publicitaires concernant l’Afrique du Sud. Ce qui fut fait au mois de juillet.

Un chanteur suédois, « Little Gerhard » (Karl-Gerhard Lundkvist), avait été invité à se produire devant un public blanc en Afrique du Sud. Le comité lui demande de refuser. Pareillement, un joueur de hockey sur glace, Nisse Nilsson, a refusé un engagement d’entraîneur en Afrique du Sud.

Il a été proposé aux écrivains, musiciens et organisations théâtrales se produisant en Afrique du Sud que leurs contrats mentionnent que leurs œuvres ne seraient pas jouées uniquement devant un public blanc.

— O —

Il convient maintenant de citer l’action des dockers ; action qui dépassa le cadre national.

Le 15 juin 1963, le « Lommaren », un bateau suédois, arrive dans le port de Gothenburg. Il avait déjà acquis une certaine renommée car les dockers de Copenhague et ceux d’Aarhus avaient refusé de décharger sa cargaison de fruits sud-africains. La compagnie propriétaire du bateau le fit venir à Gothenburg en pensant que les dockers suédois n’avaient aucune raison de s’y opposer ! Les trente-six dockers appelés à ce travail ne furent pas de cet avis : Ils refusèrent. Des réunions et des pourparlers eurent lieu entre le syndicat et la direction. Le refus était considéré comme un non-respect des conventions collectives et les dockers sont dénoncés comme briseurs de contrat et risquent alors d’être licenciés. Ils persistent cependant dans leur refus. Pour les encourager et pour souligner l’importance de cette action, le comité régional du SUL organise des manifestations dans le port pendant la durée du conflit.

Au bout de quatre jours la direction du port fait appel à des dockers non syndiqués qui, eux, sont en dehors des conventions collectives. Les dockers ordinaires ne sont pas licenciés, mais ils ne sont réembauchés qu’après le départ du « Lommaren ». Une caisse de solidarité est organisée par le SUL qui ainsi les dédommage.

Les dockers de Gothenburg ont voulu tenir compte de cette expérience pour l’avenir. Ils pensent qu’une telle action restera un geste symbolique sans aucune efficacité pratique tant qu’ils ne pourront pas compter sur la solidarité des dockers non syndiqués. D’autre part, les risques encourus sont jugés trop considérables par rapport aux résultats obtenus : perte de travail régulier, licenciement, amendes diverses. Ainsi, seule une minorité de la population porte le fardeau le plus lourd du boycottage. Ce qui amena le comité régional du SUL à déclarer que l’on ne pouvait pas demander aux dockers de refuser de décharger les navires et, s’associant à eux dans un communiqué de presse (« Arbetaren », février 1965), ils demandent à tous les Suédois de protester énergiquement auprès des organismes qui malgré le boycottage proclamé continuent d’importer des produits sud-africains. Ils exigent aussi qu’une position favorable au boycottage soit prise par l’Association des transporteurs suédois et que celle-ci réclame du gouvernement un boycottage national.

Quels sont les résultats tangibles de ce boycottage ?

Comme le boycottage lancé par le MCAA, contre les produits américains, le boycottage suédois avait tout d’abord pour but de sensibiliser l’opinion publique, mais, grâce aux efforts déployés, il semble qu’il y ait aussi eu une répercussion économique importante.

Lors de la comparaison des statistiques du printemps 1966 avec celles de l’année 1962 (le boycottage ayant commencé en 1963), il est en effet apparu que l’importation des produits alimentaires avait baissé de 50 % et celle de vin et d’alcool de 20 %. Cela n’est certes pas en soi nuisible à l’économie sud-africaine, mais montre comment une action de ce genre peut réveiller et alerter l’opinion publique d’un pays. Si, ensuite, un tel boycottage s’étendait à plusieurs pays, il pourrait, sans doute, porter un coup décisif à l’économie de l’Afrique du Sud, celle-ci étant presque entièrement basée sur l’exportation.

Anita Bernard

…………………………………….

Arrivés à ce stade nous nous trouvons en présence de deux échecs :

- Échec de la Campagne de défi qui représente une expérience non violente classique mais avec des insuffisances très nettes qu’a signalées « Azione nonviolenta ». Nous tenons à répéter qu’un combat, qu’il soit violent ou non violent, nécessite de sérieux préparatifs tant sur le plan technique que psychologique, et nous n’insisterons jamais assez sur ce point que nous considérons comme le facteur essentiel de la réussite.

- Échec du boycottage. L’expérience suédoise que nous vous avons présentée peut être considérée comme un succès à son niveau national, mais le fait que cet exemple n’ait pas été suivi par d’autres pays explique l’échec actuel. II est courant que la solidarité internationale fasse défaut dans ces périodes de crise : abandon de l’Espagne républicaine par les démocraties occidentales en 1936, échec de la tentative non violente au Congo préconisée au début par Patrice Lumumba à cause du refus des partis politiques, et syndicats belges de neutraliser, d’une manière réellement efficace, l’action gouvernementale. Actuellement, dans la guerre du Vietnam, aucune pression économique n’est exercée contre le gouvernement américain par les différentes organisations politiques et syndicales,

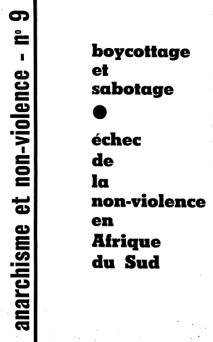

D’autre part, depuis 1946, un courant plus jeune s’est manifesté à l’intérieur de l’ANC pour tenter de radicaliser la lutte. Les échecs successifs conduisent ses membres à un nouvel examen de la situation et à se poser le problème de la violence. Nelson Mandela en est le représentant le plus connu. C’est lui qui, au cours de son procès à Prétoria, s’efforça d’expliquer l’évolution qui l’a amené, lui et ses amis, à la pratique du sabotage. Il a donné lecture d’une longue déclaration justifiant le sabotage pour lutter contre l’apartheid. Nous reproduisons ici ses paroles tirées d’un document édité par le Comité anti-apartheid (Faits et documents sur l’Afrique du Sud, n° 3, BP 16, 92-Issy-les-Moulineaux, CCP H. Stern, Paris 20693 – 22). Vous pouvez également vous procurer aux Éditions de Minuit « L’Apartheid » de Nelson Mandela, 6,15 F.