Il est assez curieux de constater que, chaque fois qu’il est parlé d’anarchie et de non-violence, un silence absolu plane sur tout ce que j’ai publié en ce domaine. Et pourtant…

Parfois, je me demande si cela vaut vraiment la peine que je m’attarde encore à recueillir, dans l’énorme production des écrits anarchistes, les publications des théoriciens sur la non-violence, si, à l’occasion d’une étude sur ce thème, on fait fi volontairement des apports réalisés ces derniers temps.

Dans le monde anarchiste, après Barthélemy de Ligt, avec qui j’ai eu de longs entretiens sur la non-violence anarchiste, je suis resté le seul à vouloir développer ce problème crucial. Cela remonte à mon retour d’Espagne et aux expériences – vécues sur place – des méthodes violentes utilisées pour réaliser une révolution sociale valable, c’est-à-dire libertaire.

Je n’ai pas la prétention d’être resté le seul à initier ces formulations. Ce serait nier toute l’influence de nos écrits sur le développement de certains anarchistes.

Nous n’étions d’ailleurs pas les seuls en Europe et dans le monde de la pensée, mais nos travaux étaient publiés en langue française ; nous étions les plus connus.

Je ne veux pas oublier cependant un précurseur comme Tolstoï, puis Gandhi. Mais ils étaient tous deux suspects aux yeux des matérialistes et rationalistes, parce que d’expression religieuse.

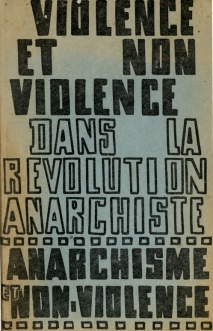

J’en viens au dernier fascicule, numéro 6, d’Anarchisme et Non-Violence, qui, en bien des points m’a fortement déçu, par sa présentation, son choix de textes, voire des auteurs. Le présentateur n’a aucune excuse en ce qui concerne les oublis dans les pages sur la violence et la non-violence dans la révolution anarchiste. J’en reste étonné et pour lui et pour moi !

À quoi a donc servi ma causerie enregistrée qui représente la somme de ce qui avait été écrit ou dit sur le problème ? Pourquoi la passer sous silence et refaire cette anthologie de la non-violence dans l’anarchie sans y faire allusion ? On parle souvent de pauvreté de la documentation et on ignore celle qui existe !

Par ailleurs, ce rappel des positions des théoriciens me paraît un mélange assez confus où se mêlent bien des choses extérieures aux thèmes proposés.

Il était indispensable de mieux serrer la question et éviter les diversions inconsidérées.

Je m’arrête d’abord aux quelques définitions de dictionnaires, qui révèlent une absence totale de recherches ou une méconnaissance des publications antérieures. Se contenter de citer le Dictionnaire Larousse du XXe siècle, l’Encyclopedia Britannica et le Dictionnaire Lachâtre me paraît un choix très restrictif, même lorsqu’on relève les quelques lignes sans signification de Claude Moucachem de Ravachol, si on omet une source essentielle : l’Encyclopédie anarchiste.

Que de belles pages oubliées, laissées dans l’ombre par notre anthologiste et qui auraient éclairé les lecteurs, jeunes et vieux, de la revue, sur le mot : « anarchie », la théorie « anarchisme » et le comportement de l’«anarchiste ».

Des noms comme Élisée Reclus, Jean Grave, Luigi Fabbri, Malatesta, Sébastien Faure, E. Armand, Pierre Chardon, André Lorulot, André Girard et bien d’autres n’auraient-ils pas dû figurer dans cette énumération. Je m’en excuse.

Sans doute était-il judicieux de faire appel à Eltzbacher, pour présenter les idées d’un Godwin, P.-J. Proudhon, Max Stirner, Michel Bakounine, Pierre Kropotkine, Benjamin Tucker et Léon Tolstoï ; mais les oubliés ?

Les démarcations de doctrines réformistes ou révolutionnaires avaient peu de raison d’être évoquées dans une telle étude. De même, les considérations élaborées par certains théoriciens sur la société, la patrie, l’État ; car un choix restrictif en ces matières peut fausser la compréhension d’une doctrine ou d’une théorie. Dans pareil sujet, il importe d’être aussi objectif que possible.

Il était souhaitable de serrer les textes de plus près, et particulièrement ceux relatifs à la révolution et la non-violence. Je pense qu’en ce domaine ce qui a été présenté est sujet à caution. Mais il est difficile parfois de saisir les mobiles auxquels peut obéir un anthologiste, si bien intentionné soit-il.

J’en arrive maintenant au Catéchisme révolutionnaire, que Lucien Grelaud, sans plus de discernement, attribue à Bakounine, alors qu’il est de Netchaïeff. Les extraordinaires citations sont extraites d’un texte du fameux Catéchisme de ce jeune nihiliste et ne reflètent en rien l’esprit de Bakounine. Il y a là un peu de mauvaise foi à n’utiliser que ce document contesté, pour tirer des conclusions qui sont plus ou moins défavorables à Michel Bakounine. La longue citation témoigne ici d’un esprit retors plus que d’un chercheur de vérité.

C’est tout le problème terroriste qui est évoqué, mais là n’est pas le but de l’étude, j’imagine !

Il faut savoir que l’expression d’anarchie est pluraliste. On ne peut englober toute l’anarchie dans la reprise individuelle, l’action directe, violente, les attentats des périodes héroïques ou exceptionnelles de l’évolution ou de la défense des anarchistes et de l’anarchie. C’est vite dit d’expliquer ainsi le terrorisme et c’est par trop simpliste, à mon humble avis.

Si notre ami – jeune, je pense – avait fait une incursion plus approfondie dans certains écrits, en les étudiant avec le recul du temps, son choix et l’analyse des documents seraient apparus sous un tout autre aspect et il aurait, je pense, évité certaines bévues. Lorsqu’il parle des remords de Bakounine, cela m’exaspère et, qui plus est, quand il s’autorise à juger – sur un faux document – et à disserter sur cette absence « de la dignité des individus » chez un homme, qui, toute sa vie et à travers bien des vicissitudes de la lutte sociale, les calomnies dont il fut victime, garda toujours une belle dignité humaine. On ne peut l’oublier en parlant de ce théoricien, ce géant de l’action révolutionnaire que les fantaisies d’une critique mal fondée ne peuvent atteindre.

Trop de problèmes à peine ébauchés me semblent un tantinet déplacés dans cette étude, dont le titre même « La révolution anarchiste et la non-violence » prête à confusion, trop large. C’est le moins que je puisse dire.

J’apprécie toutefois avec une certaine satisfaction les quelques allusions aux écrits de Leval, Armand, Thoreau, Tucker, Tolstoï, Han Ryner et Devaldès.

Mais, attention ! L’anarchisme ne change pas de visage pour autant. Il s’exprime différemment, s’enrichit de pensées nouvelles.

Il faut regretter que n’aient pas été plus approfondis les écrits d’un Tolstoï, d’un Han Ryner et que la satyagraha de Gandhi n’ait pas été exposée. J’en avais parlé lors de ma conférence enregistrée ; on pouvait la consulter à bon escient. À penser que j’ai dû prêcher pendant des heures dans un désert ou que pas mal d’auditeurs étaient sourds ce soir-là. Sinon, qu’en penser?!

Les conclusions de cette étude ne peuvent dégager que des impressions fausses ou arbitraires.

En fait, la violence n’a jamais été érigée en principe dans l’anarchie. Cette interprétation est une erreur qui s’amplifie lorsque Lucien Grelaud essaie quelques comparaisons avec d’autres réformateurs sociaux auxquels il mêle socialistes, marxistes, syndicalistes sans faire une nette démarcation avec l’idéologie anarchiste et la leur. Il n’y a pas, Lucien Grelaud, rupture entre le passé et le présent, mais continuité d’une pensée qui s’élabore, évolue chez certains et qui demain, nous sommes quelques-uns à l’espérer, donnera un renouveau aux idées anarchistes.

Mais il ne faut rien rejeter des méthodes, des interprétations d’hier, dont certaines répondaient aux impératifs de l’heure et aux tragédies de l’époque. Elles étaient, de plus, le reflet d’une évolution des esprits dans des prises de position de lutte et de combat.

Au lieu d’accentuer le divorce, il vaut mieux essayer de l’expliquer avec beaucoup d’à‑propos et de tolérance. Ce sont là des chemins vers la non-violence. Il nous reste encore beaucoup à valoriser, si j’en crois toutes les réminiscences qui apparaissent lors de chaque action tentée de nos jours.

En mon for intérieur, j’ai l’impression nette que L. Grelaud a manqué le but qu’il s’est assigné dans son exposé et que la revue a fait un faux pas. Il serait souhaitable que l’on cesse de citer la Première Internationale à tout propos et hors propos, mais écrire : l’Internationale de 1864, afin de mieux la situer dans l’évolution des idées sociales.

Voilà ce que m’inspire la lecture du dernier numéro d’Anarchisme et Non-Violence. Tout ceci dira l’intérêt que j’attache à l’élaboration et la diffusion de ces deux idées. Étant donné que la Revue sera un document qui restera et sera consulté, il me paraît souhaitable que soit utilisée au mieux cette lettre ouverte, sans que je sois dans l’obligation de demander l’hospitalité ailleurs, pour faire connaître ma pensée en ce domaine.

Complément de bibliographie

J’arrête ici mes réflexions, non sans rappeler quelques lacunes dans la bibliographie, même sommaire, à savoir :

– B. de Ligt, Plan de mobilisation contre la guerre.

– Mme de Ligt, Comment désarmer.

– Hem Day, Souvenirs sur Han Ryner, suivis de Pacifisme-Violence, Paris, les Cahiers de l’Artistocratie, 1946.

– Le numéro de Pensée et Action sur William Godwin, dans lequel il faut signaler les deux études sur la non-violence.

– Samar Ranjan Sen, l’Inde et la non-violence, brochure éditée à Pensée et Action.

Dans l’Unique, Orléans :

– « Non-violence et action directe », numéro 33, septembre-octobre 1948.

– « L’ère de la violence », numéro 39, mai-juin 1948.

– « Violence-Non-violence-Anarchie », numéros 54, 55 et 58, 1951.

– « Non-violence et Satyagraha », conférence enregistrée, numéros 10 et 11, l’Anti-antitoutisme, janvier-juin 1962.

Articles repris par d’autres revues, journaux français, espagnols, italiens.

– Le Citoyen du monde, Paris, « Technique de la non-violence », numéro 15, 17 février 1950.

– « La violence et la société », numéro 16, 24 février 1950.

– L’Indépendant, Bruxelles, « La non-violence comme technique de libération ». Numéro 37, 8 octobre 1953.

Bulletin de l’IRG Belgique (section),

– « Silence à la violence ». Compte rendu de numéro, Tour de feu, numéro 3, mars 1947.

– « Brisons nos fusils », numéro 6, 1er mai 1948.

– « Non-violence chez Parker » (compte rendu), numéro 14, 3 septembre 1949.

Pour ne citer que quelques écrits.

Hem Day

************************************

Réponse de Lucien Grelaud

J’aurais aimé répondre à Hem Day d’une manière moins personnelle, moins polémique, plus non violente, il est malheureusement des mots, des idées, des accusations « mal venus », dans sa lettre ouverte, aussi me vois-je obligé, et ce à mon corps défendant, d’y objecter dans un style parfois déplaisant, mais hélas ! inévitable vu le ton donné au départ.

Je passe donc au premier grief : « Chaque fois qu’il est parlé d’anarchie et de non-violence, un silence absolu plane sur tout ce que j’ai publié dans ce domaine…» Affirmation pour le moins hâtive, mon cher Hem Day, je n’ai, dans ce numéro 6 de la revue, cité que très peu les auteurs vivants – trois seulement, dont deux parce que auteurs d’ouvrages généraux sur l’anarchisme, Maitron et Guérin ; le troisième Gaston Leval, parce que comblant certaines lacunes et définissant mieux que moi certaines idées. Il n’est nullement question de passer sous silence tes études sur la non-violence et l’anarchisme, mais il me semble que toi vivant – et pour longtemps encore je l’espère –, tu te tires fort bien tout seul du travail que tu as entrepris. N’as-tu pas d’ailleurs publié dans le numéro 1 de la revue Anarchisme et Non-Violence une étude, sommaire il est vrai et loin d’être exhaustive, bien que fort valable et bien documentée, sur l’anarchie, la violence et la non-violence (reprise de l’Unique, numéro 54, 55 et 56 de l’année 1951)? Il m’a paru que, travaillant dans le même sens, à si peu d’intervalle, et pour les mêmes lecteurs, il était inutile de la citer. De là à penser que nous mettions ton œuvre sous le boisseau, il y a une marge.

Veuille bien me croire, rien ne justifie ta prévention à notre égard, les colonnes de la revue te sont ouvertes comme à tout autre et nous nous ferons un plaisir d’accueillir le fruit de ton travail, dans la mesure où tu voudras bien nous le communiquer.

J’en arrive au second grief : « le numéro 6 de la revue m’a fortement déçu par sa présentation, son choix de textes, voire des auteurs. Le présentateur n’a aucune excuse en ce qui concerne les oublis dans les pages sur la violence et la non-violence dans la révolution anarchiste. J’en reste étonné et pour lui et pour moi!…»

Que je t’aie déçu, qu’en tant que présentateur je n’aie aucune excuse, que tu sois étonné, soit, mais, d’une part, je n’ai pas prétendu être exhaustif ; d’autre part, comme tu l’écris si gentiment : «… il est difficile parfois de saisir les mobiles auxquels peut obéir un anthologiste si bien intentionné soit-il…» Ce à quoi l’anthologiste répond : La revue Anarchisme et Non-Violence a été, entre autres, créée pour exprimer la position de camarades anarchistes sur de nouvelles méthodes d’action possibles, méthodes qu’ils jugeaient préférables aux méthodes traditionnelles, et pour ouvrir le débat sur ces positions avec les autres tendances représentatives du « mouvement anarchiste ».

Le présentateur ou l’anthologiste n’a donc pas prétendu dans ce numéro spécial clore le débat en donnant tout, problèmes et solutions adéquates, au sujet de la révolution anarchiste – ce qui serait pour le moins présomptueux –, il a voulu au contraire fournir un aliment à la discussion, ouvrir le dialogue entre amis et « adversaires » lecteurs de la revue.

Il n’était nullement dans mes intentions d’ignorer systématiquement ton essai d’anthologie sonore, mais j’en suis confus, je n’ai pas assisté à l’audition de celle-ci et, comme tant d’autres bonnes choses, je n’en ai pas connaissance encore. Un jour peut-être l’écouterai-je et alors seulement je pourrai en tenir compte et corriger, si nécessaire, mon opinion sur le sujet incriminé. Je n’ai jamais prétendu tout connaître et tout savoir sur l’anarchisme, la révolution, la violence, la non-violence ou… le reste.

N’ayant nullement l’intention, je le répète, de réaliser une anthologie exhaustive sur l’anarchie, il m’a semblé honnête et suffisant de ne donner que trois citations définissant l’anarchisme. Celles-ci ne peuvent pas remplacer l’œuvre de quelques milliers de pages nécessaires pour définir l’anarchisme – bien qu’imparfaitement d’ailleurs, car il me semble que celui-ci est en perpétuelle évolution donc difficilement cernable définitivement. La citation du Larousse comme définition « bourgeois », du Lachâtre comme reflétant l’opinion du socialisme en général, celle de Kropotkine en tant qu’anarchiste me paraissaient fort suffisantes comme données de base. Crois-moi, je serais navré si, de par mon inexpérience, j’avais échoué dans mon intention, mais y a‑t-il vraiment échec ? Rien ne me semble moins évident.

Tu me reproches encore la citation de Claude Moucachem, les quelques lignes qui y ont trait te semblent sans signification. Permets-moi de ne pas être d’accord. Elles mettent l’accent sur le côté préférentiel d’un anarchisme éthique sur le social et le politique. En tant qu’anarchiste tendant vers la non-violence, n’était-ce pas justifié ? Encore une fois, je ne réponds pas, je pose la question, à nous tous, d’y penser et d’y répondre.

M’accuser de ne pas citer cette source essentielle qu’est l’Encyclopédie anarchiste me semble bien mesquin, je ne cite pas tout, même pas l’essentiel, j’en ai fort conscience. Je n’avais pas l’Encyclopédie en main, j’ai essayé de m’en passer et il me semble y avoir réussi, si je me suis trompé, peut-être le débat ouvert par la publication de mon étude apportera-t-il un complément d’information et viendra-t-il par là renforcer la valeur aussi infime soit-elle de celle-ci.

Nous en arrivons au point crucial, je crois, pour toi : mon attribution, à la suite de beaucoup d’autres, du Catéchisme révolutionnaire à Bakounine plutôt qu’à Netchaïeff. Depuis une vingtaine d’années que je fréquente les « milieux anarchistes » – je ne suis donc pas si jeune ni si inexpérimenté –, la polémique piétine toujours sur cette attribution, je me permets de te dire qu’elle est pour moi sans intérêt. Tant que les camarades qui, comme toi ou Leval, par exemple, n’auront pas fourni autre chose que des arguments verbaux concernant cette querelle, tant que des preuves tangibles ne viendront pas remplacer les argumentations à perte de vue, je ne tiendrai aucun compte des accusations que tu portes contre moi à ce sujet. De toute manière, je ne m’appuie pas sur le seul Catéchisme révolutionnaire pour donner mes impressions sur le Bakounine de cette époque, la citation de ce texte n’est pas seule, que je sache, et je regrette d’être considéré par toi comme retors et de mauvaise foi à ce sujet. Ce sont, avoue-le, des mots regrettables dans ta lettre, seule une passion immodérée pour le « géant » Bakounine peut la soutenir. Cela me semble un peu faible et par trop entaché de sentimentalisme. Je m’excuse, mais quand un ami, des amis me semblent dans l’erreur, je n’ai pas l’habitude de les y laisser patauger, je cherche à les dissuader en critiquant leur position, et, plus ils sont mes amis, plus je suis exigeant à leur égard.

Contrairement à ce que d’aucuns pourront penser, je considère, je dirais même nous considérons tous, que Bakounine fut comme socialiste révolutionnaire, comme libertaire, un des plus grands bonhommes du XIXe siècle, il n’est donc pas comme tu pourrais le croire pour moi, l’homme à abattre pour purifier l’anarchisme.

Ce que je refuse, c’est de sombrer dans le panégyrique bakouniniste de certains, c’est tout.

Je n’ai effectivement que très peu cité Tolstoï, il n’était nullement dans mon intention de l’oublier, comme tu sembles le croire, mais il doit être étudié dans un prochain numéro de la revue consacré à l’anarchisme religieux. Il en est de même de l’étude sur Gandhi, qui paraîtra dans un numéro spécial sur la non-violence religieuse.

Pour parler de choses vénielles, tu voudras bien, j’en suis certain, m’excuser d’avoir mentionné la Première Internationale au lieu de l’Internationale de 1864. Après lecture de ton livre consacré à cette question, je suis en effet d’accord avec tes arguments, mais je considère ceux-ci comme secondaires et crois que tu as plus fait œuvre de polémiste que d’historien dans cet ouvrage. Je bats néanmoins ma coulpe sur ce point.

Je te remercie aussi, et au nom de tous les lecteurs de la revue, pour les références que tu nous fournis quant à la non-violence, la violence et l’anarchie, c’est bien dommage que celles-ci ne nous aient pas été communiquée lors de la parution du numéro 1 de la revue avec ton article sur ce thème. Mieux vaut tard que jamais, merci encore.

Pour la bibliographie publiée à la suite de mon article, il n’était pas question de l’alourdir, j’étais même désireux de la livrer beaucoup plus courte, une bibliographie plus complète devant paraître prochainement dans la revue.

Je ne voudrais pas terminer cette réponse sur une note trop aiguë, mais me paraît déplacée, voire désagréable, ton allusion à la publication de ta réponse à mon article, en cas de refus possible de notre part, dans une autre revue. Je m’attendais à plus de courtoisie de ta part à notre égard.

Désireux de continuer sur une note plus agréable la controverse qui semble nous opposer, j’espère que tu reliras mon article et surtout la préface et la conclusion de cette étude, afin que continue ce dialogue. C’est ce que je souhaite de tout cœur, n’ayant rien d’hostile à ton égard, loin s’en faut, et estimant beaucoup, au contraire, tes travaux et ton comportement habituel.

Lucien Grelaud